〜ストレスや気の流れと関係する大切な役割〜

東洋医学では「五臓六腑(ごぞうろっぷ)」という考え方があり、体の働きを5つの主要な臓(五臓)と6つの腑に分類してとらえます。

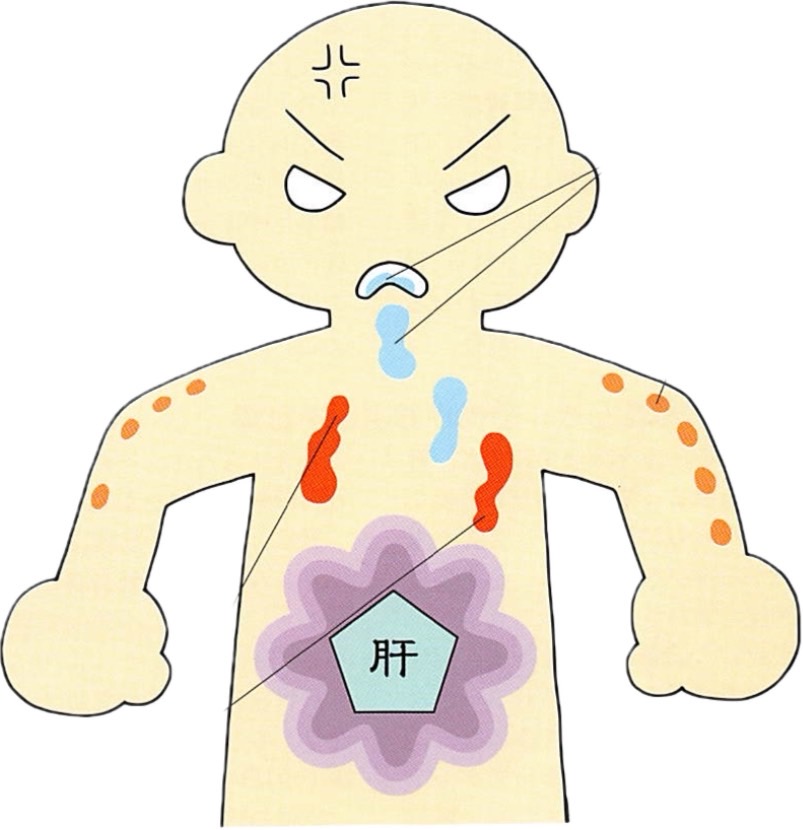

その中でも「肝(かん)」は、私たちの体と心のバランスを保つうえで重要な役割を持つとされています。

ここでいう「肝」は、西洋医学でいう肝臓とまったく同じ意味ではありません。

東洋医学では、体のエネルギーや血の流れ、感情の安定に関わるシステムとして「肝」という言葉を使います。

肝の主な働き(東洋医学の考え方)

東洋医学では「肝」は、次の3つの大きな働きを持つと考えられています。

① 気(エネルギー)の流れを調整する

- 肝は「疏泄(そせつ)」という働きを持つとされています。

- これは、体の中の「気(き)」や「血(けつ)」の流れをスムーズにする役割です。

- 気の流れが滞ると、ストレスがたまりやすくなったり、イライラしやすくなると考えられます。

例:春になると気温や環境の変化で気が乱れやすく、情緒が不安定になりやすいのは、肝の働きが関係すると東洋医学では考えます。

② 血を蓄え、全身に巡らせる

- 肝は「蔵血(ぞうけつ)」といって、血を貯めて必要なときに送り出す働きがあるとされます。

- 睡眠時には血を肝にため、活動時には必要な部位へ血を供給するイメージです。

- 血が不足すると、疲れやすい・めまいがする・目が疲れやすくなる・爪が割れやすいなどの不調が出やすいと考えられます。

③ 感情の安定に関与する

- 肝は「怒(いかり)」という感情と関係が深いとされます。

- 肝の働きがスムーズなときは、気分も穏やかで前向き。

- 逆に、肝の働きが乱れるとイライラや不安感が強くなりやすいと考えられます。

季節と肝の関係

五行説では、肝は「木」に属し、春の季節と深い関係があります。

春は新しい環境や生活リズムの変化が多い季節で、気の流れが乱れやすく、肝に負担がかかりやすいとされます。

- 春に頭痛や肩こりが出やすい

- 気分の浮き沈みが増える

- 目が疲れやすい

こうした変化も、東洋医学では「肝の働き」とつなげて考えられることがあります。

肝とつながりの深い体の部位

東洋医学では、肝は次のような部位や機能とも関わりがあると考えます。

| 関連部位・機能 | 関係性 |

| 目 | 肝の血は目の栄養になるとされ、目の疲れと関係が深い |

| 筋(すじ) | 肝の働きが弱ると、筋肉や腱のこわばりが出やすい |

| 爪 | 爪の健康状態は肝の血の状態と関連すると考えられる |

| 情緒 | イライラや不安感などのメンタル面にも影響 |

肝をいたわるためのヒント(東洋医学的な視点)

ここで紹介するのはあくまで東洋医学の考え方に基づく生活習慣のヒントであり、治療法ではありません。

● リラックスを心がける

- 深呼吸や軽いストレッチで気の流れを整える

- ゆったりした時間を意識する

● 規則正しい生活を意識する

- 睡眠をしっかりとる

- 食事の時間をできるだけ一定にする

● 肝をサポートするとされる食材

- 東洋医学では、春は「酸味」が肝を助けるとされています。

- 例:梅干し、レモン、柑橘類、しそ、黒酢など

まとめ

- 東洋医学でいう「肝」は、西洋医学の肝臓とは違い、気・血・感情のバランスを整える重要な役割を担うとされる

- 気の流れ・血の循環・感情の安定に関わる

- 季節では春と深い関係があり、環境の変化に敏感

日常生活では、リラックスと生活リズムの安定を意識するとよい

コメント