🧭 はじめに

「五臓六腑にしみわたる~!」なんて言葉、聞いたことありますか?

実はこの「五臓六腑(ごぞうろっぷ)」、東洋医学でとても大切な考え方なんです。

今回は、東洋医学における「五臓六腑」の考え方を、できるだけやさしく、生活に活かせる形でご紹介します。

🍀 五臓とは?:からだと心を支える“内側の働き”

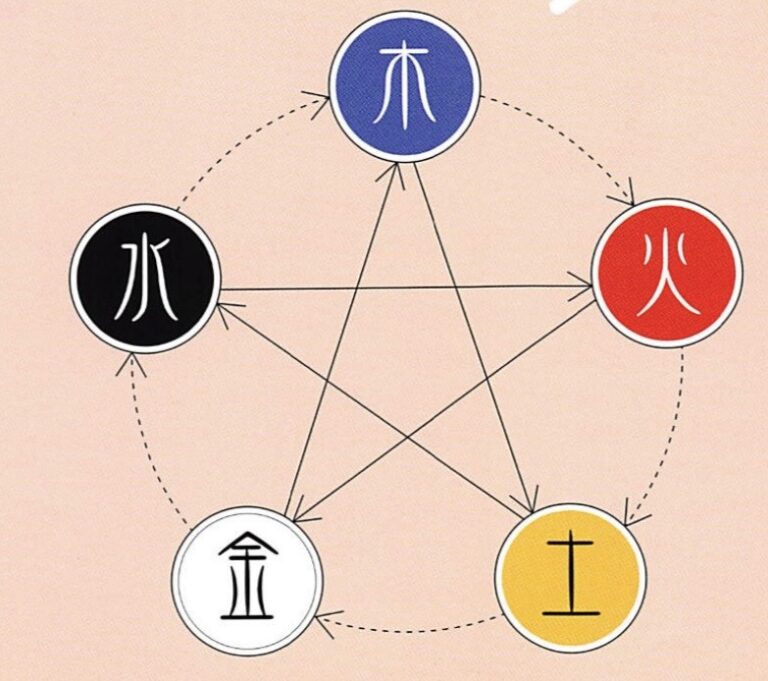

東洋医学では「からだ=機械」ではなく、**バランスで成り立つ“いのちの流れ”**と考えます。

五臓とは、以下の5つ:

| 臓 | 働きのイメージ(東洋医学的) |

| 肝 | 気や血の流れを整える/感情の調整(怒りなど) |

| 心 | 血をめぐらせ、意識や思考をつかさどる |

| 脾 | 食べたものを“気”や“血”に変える/消化吸収力 |

| 肺 | 呼吸と免疫、皮膚や水分代謝を調整 |

| 腎 | 生命力のもと。成長、老化、生殖などに関係 |

💡西洋医学の臓器と対応していそうで、ちょっと違う。

「肝=肝臓」ではなく、感情やエネルギーの流れ全体をさすイメージです。

🍜 六腑とは?:からだの「流れ」を支える器官たち

五臓が“ためる・守る”のに対し、六腑は「通す・動かす」役割を持っています。

| 腑 | イメージ(東洋医学的) |

| 胆 | 決断・実行のエネルギー源/消化も助ける |

| 小腸 | 栄養の吸収と、不要なものの分別 |

| 胃 | 飲食物を受け入れ、消化を始める |

| 大腸 | 水分を吸収して、排泄の準備をする |

| 膀胱 | 体の余分な水をため、外に出す |

| 三焦(さんしょう) | 全身の“水と気”の通り道を整える |

🧘♀️ 五臓六腑は、心と体をつなぐヒント

五臓六腑のバランスは、私たちの「心・体・暮らし」の状態と深く関係しています。

たとえば:

- 最近怒りっぽい → 肝のバランスが乱れているかも?

- 食欲がない → 脾や胃のエネルギーが落ちている?

- 寝つきが悪い → 心の“気”が落ち着いてないかも?

もちろん医学的な診断ではありませんが、日々の体調や感情の変化を見つめるヒントになるんです。

🍵 暮らしに活かす「五臓六腑の整え方」

特別なことは要りません。

毎日の中で、こんなことを意識してみてください:

- 🌅 朝は「肺」を整える深呼吸

- 🥣 胃腸(脾・胃)をいたわる温かい食事

- 🌿 肝のために、ストレスのかからないリラックスの時間

- 🛏 腎を守るには、睡眠と冷え対策、しっかり休む

🌟 五臓六腑のバランスを整える=

「がんばりすぎない暮らし」かもしれませんね。

📚 まとめ

東洋医学で大切にされている「五臓六腑」。

それは、単なる体のパーツではなく、**心と体の状態をつかむための‘‘モノサシ‘‘のようなもの。

ちょっと体調がすぐれないとき、

ちょっと気分が落ち込むとき、

ぜひ「五臓六腑」のバランスを思い出してみてください。

からだの声に、やさしく耳をすませてみましょう🌿

コメント