東洋医学には、自然のリズムと体の状態をつなげて考える「五行説(ごぎょうせつ)」という理論があります。

これは、自然界のあらゆる現象や人の体の働きを「木・火・土・金・水」の5つの要素に分類して考えるという考え方です。

鍼灸や薬膳、漢方など、東洋医学の多くの考え方は、この五行説がベースになっています。

五行説の基本:5つの要素と自然の関係

五行説では、すべての現象を5つの要素に分けます。

それぞれの要素には特徴があり、季節・気候・臓器・感情など、自然と体をつなげるカギになります。

| 五行 | 特徴 | 季節 | 気候 | 色 | 関係する臓器 | 感情 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 木(もく) | 伸びる・成長する力 | 春 | 風 | 青 | 肝・胆 | 怒 |

| 火(か) | 熱・活発・上昇 | 夏 | 暑 | 赤 | 心・小腸 | 喜 |

| 土(ど) | 安定・調和・変化 | 長夏(梅雨〜夏後半) | 湿 | 黄 | 脾・胃 | 思 |

| 金(きん) | 収縮・整える力 | 秋 | 乾燥 | 白 | 肺・大腸 | 悲 |

| 水(すい) | 冷却・蓄える力 | 冬 | 寒 | 黒 | 腎・膀胱 | 恐 |

ポイント

- 季節によって影響を受けやすい臓器や感情がある

- 五行を知ると「季節と体調のつながり」が見えてくる

- 「自然の変化=体の変化」と考えるのが東洋医学の特徴

五行説で見る「体と自然のつながり」

東洋医学では、体を「自然の一部」ととらえます。

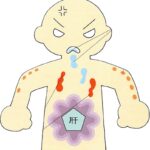

たとえば春は「木」のエネルギーが高まる季節です。木は伸び広がる力を持つので、体も活動的になります。

しかし、このエネルギーが過剰になると、イライラや頭痛など「肝(かん)」に関係する症状が出やすいと考えます。

逆に秋は「金」の季節。乾燥の影響を受けやすいので、肺や皮膚にトラブルが出やすいとされています。

このように、五行説を知ることで「季節ごとの体調の変化」をイメージしやすくなります。

五行のバランスが大切

五行説には、自然界のバランスを表す2つの重要な考え方があります。

① 相生(そうせい)=お互いを助け合う関係

- 木は燃えて火を生み

- 火は灰になって土をつくり

- 土は金属を生み

- 金属は水を生み

- 水は木を育てる

このように、五行は循環し、自然の流れをつくります。

② 相克(そうこく)=お互いを抑え合う関係

- 木は土の栄養を吸い

- 土は水をせき止め

- 水は火を消し

- 火は金属を溶かし

- 金属は木を切る

助け合いと抑え合いのバランスがとれているとき、自然も体も安定すると考えられます。

五行説を日常に活かすには?

五行説は、体調管理の直接的な指示ではなく、**「自分の体を観察するヒント」**として活用するのがポイントです。

- 季節ごとに体調の変化を意識する

- 体の不調がどの季節に出やすいかを把握する

- 日々の食事や睡眠、生活リズムを季節と合わせて整える参考にする

たとえば、残暑の時期は「火」のエネルギーがまだ強いですが、「土」の季節(長夏)にも影響されるため、胃腸のケアを意識するとよいと考えられます。

まとめ

- 五行説は「木・火・土・金・水」の5つの要素で自然と体をつなげる考え方

- 季節や臓器、感情なども五行に関連づけられている

- バランスが整うことで、自然と体は調和すると考えられる

- 日常生活のちょっとした体調管理のヒントになる

コメント