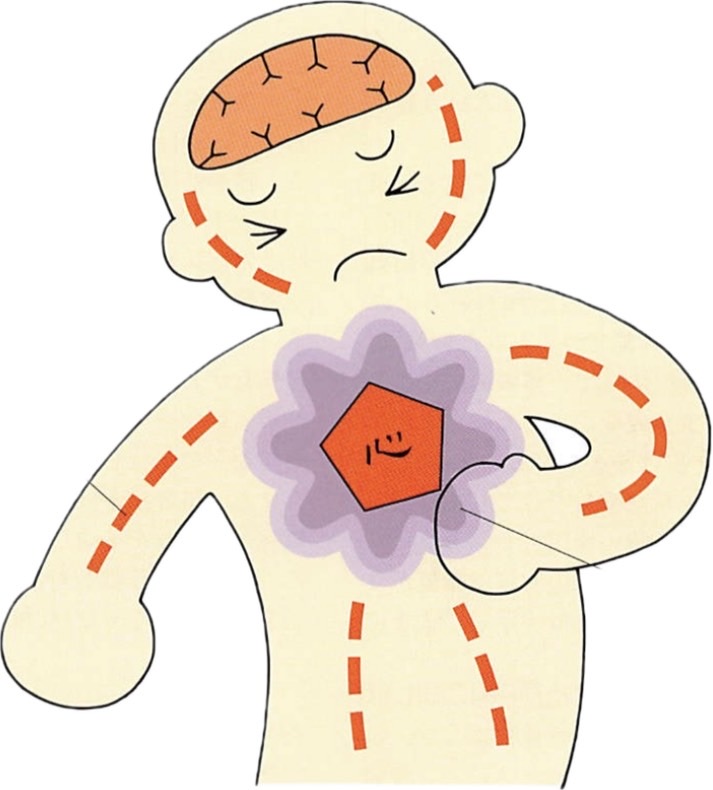

〜感情・睡眠・血流をつかさどる大切な臓腑〜

こんにちは、しんきゅうパパです😊

今回は、五臓の中でもとくに重要とされる 「心(しん)」 について解説します。

東洋医学では「心は君主の官」ともいわれ、体と心をまとめるリーダー的存在なんです。

心ってどんな役割?

西洋医学でいう「心臓」は血液を全身に送るポンプですが、

東洋医学でいう「心」はそれだけでなく、精神活動や感情の安定にも深く関係していると考えられています。

東洋医学での心の主な働きは次の3つです。

① 血をめぐらせる「血脈(けつみゃく)」の役割

心は、全身に血を送り届ける司令塔。

血の巡りが良いと、顔色が明るくなり、手足の冷えも和らぎやすいとされます。

逆に、心の働きが弱ると…

- 顔色が悪い

- 冷えを感じやすい

- 疲れやすい

など、血流にまつわる不調が現れやすいと考えられています。

② 精神活動をつかさどる「神志(しんし)」

東洋医学では、心は精神や意識、感情をつかさどるとされています。

驚きや不安、緊張、集中力の低下なども、心のバランスと関係していると考えられます。

例えばこんなサインは、心の働きが乱れているときによく見られるとされます👇

- イライラや落ち込みが続く

- 集中力が続かない

- 感情の起伏が激しい

- 不安で眠れない

③ 睡眠と深い関わりがある

東洋医学では、**「心は眠りの質を左右する」**と考えます。

夜になると、日中に活動していた「神(しん)」が心に戻ることで、深い眠りにつけるとされます。

心が疲れていると…

- 寝つきが悪い

- 夜中に何度も目が覚める

- 夢をよく見る

- 朝スッキリ起きられない

こうした睡眠の不調につながることもあります。

心をいたわる生活習慣 5選

ここからは、東洋医学の考え方をベースにした **「心を元気に保つためのヒント」**をご紹介します。

※これはあくまで養生法であり、治療を目的とするものではありません。

1. 睡眠のリズムを大切にする

- 夜更かしは避け、日付が変わる前に寝る

- 就寝前はスマホやテレビを控えてリラックス

- 日中は適度に体を動かして深い睡眠をサポート

2. 赤い食材を取り入れる

東洋医学では「心は赤を好む」といわれます。

- トマト

- スイカ

- 赤パプリカ

- いちご

など、赤い色の食材は心をサポートすると考えられています。

3. カフェインやアルコールは控えめに

コーヒーやお酒は一時的に気分を上げますが、

取りすぎると心に負担をかけ、睡眠にも影響するとされます。

4. 深呼吸でリラックス

緊張や不安を感じたときは、深呼吸で気持ちを落ち着けるのがおすすめ。

「息を長く吐く」ことを意識すると、副交感神経が優位になり、心が安らぎます。

5. ストレスをためこまない工夫をする

- 予定を詰め込みすぎない

- 趣味や好きなことをする時間を作る

- 家族や友人と会話する

こうした「心を休める時間」が、心のバランスを保つカギです。

まとめ

- 心は「血流・感情・睡眠」をつかさどる重要な存在

- 睡眠・食事・ストレスケアが心の養生ポイント

- 日々の生活習慣を整えることが、心をいたわる第一歩

コメント